基町

基町 | |

|---|---|

基町地区再開発事業完成記念碑 | |

基町   基町   基町 | |

| 北緯34度24分02.2秒 東経132度27分25.0秒 / 北緯34.400611度 東経132.456944度 / 34.400611; 132.456944 | |

| 国 |  日本 日本 |

| 都道府県 |  広島県 広島県 |

| 市町村 |  広島市 広島市 |

| 区 | 中区 |

| 面積 | |

| • 合計 | 0.978509694 km2 |

| 等時帯 | UTC+9 (JST) |

| 郵便番号 | 730-0011 |

| 市外局番 | 082 |

| ナンバープレート | 広島 |

基町(もとまち)は、広島県広島市中区の町名。正式な町名となったのは1887年(明治20年)で「広島開基の地」に因んで名付けられた[3]。

中世においては太田川河口付近に当たり、近世においては広島城城郭内に当たり、近代においては大日本帝国陸軍用地となり軍都広島の中心地であった。日清戦争時には広島大本営が設置され一時的に日本の首都であった。

広島市への原子爆弾投下で破壊目標地点となり壊滅的な被害を受ける。荒廃した地に公営住宅が整備されたがそれ以上に人が流入したため原爆スラムを形成し、戦後都市計画の歪が集約したような地区となった。そこで市営基町高層アパートを中心とした一大再開発事業が行われた。

広島市都心部の紙屋町・八丁堀に接し、広島県庁舎・広島県警察本部・日本銀行広島支店などが揃う官公庁街であり、そごう広島店・NTTクレド基町ビル(基町クレド)・紙屋町シャレオなどの大型商業施設が密集する。広島市中央公園があり市の条例(広島市公園条例第6条の3)では特に広島城及びその周辺の区域を中央公園の「広島城区域」として定めている[4](一般には「広島城公園」「広島城址公園」と呼ばれている)。公園内にはスポーツ文化施設に加え、大本営跡・中国軍管区司令部跡・被爆樹木・勝鯉の森などの歴史的文化財が点在する。

地理

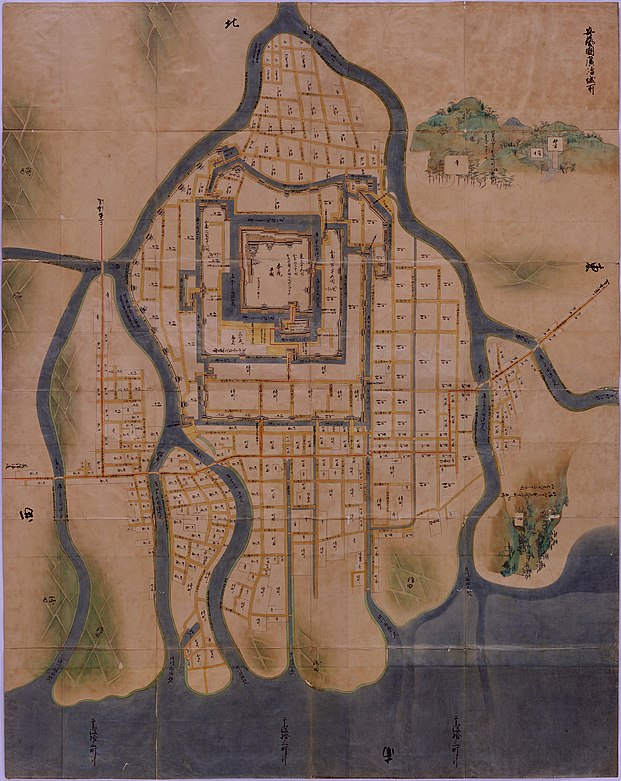

広島平野の中央上部に位置する。戦国時代末期に毛利輝元が広島城を築くにあたり整地された地区である。現在の行政区域は、西端が太田川水系旧太田川、南端が相生通り、東端が京口門通り、北端が城北通りになり、広島城の旧外堀に一致する。

丁目は無い。郵便番号は730-0011(広島中央郵便局管区)。

地形の起伏はほぼない。地質は20万分の1地質図によると、後期更新世-完新世の海成または非海成堆積岩類[5]。町の西側を一級河川旧太田川が流れる。広島市中央公園内には城の内堀を旧太田川の河川水を用いて循環浄化する目的で整備された堀川が流れており、内堀および堀川は旧太田川を本流とする準用河川に指定されている[6]。

道路は、城を基準に碁盤目状に配置されている。その基準となった城の曲輪が時計回り方向に約18度傾いているが、その理由は不明であり当時の河川の状況から決まったものと推定されている[7]。町の中央を城南通りが横断し、町の南端の相生通りで広島電鉄本線が通る。町の南北方向を鯉城通り・祇園新道が貫きその下をアストラムラインが通る。広島バスセンターが位置する交通の要所である。

ハザードマップは以下の通り。うち高潮、土砂災害は想定されていない。

| 旧太田川 | 白島 | 白島 |  |

| 旧太田川 |  | 八丁堀 | ||

基町 基町  | ||||

| ||||

| 旧太田川・元安川 | 大手町・紙屋町・立町 | 立町 |

沿革

城郭

中世までこの地は太田川河口の干潟であった[9]。応安4年(1371年)今川了俊の紀行文『道ゆきぶり』には「しほひ(潮干)の浜」として登場する[9]。広島県教育委員会の資料によると、中世以前の遺跡・埋蔵文化財は発見されていない[10][11]。

戦国時代末期、毛利輝元は平野部に城と城下町を一体化して築き領国の政治・経済の中心とすること(近世城郭)を決める[9]。当時「五箇」(ごか、五ヶ村とも)と呼ばれた寒村であったこの地に天正17年(1589年)築城を開始、慶長4年(1599年)落成した[9][12][13]。「広島」が名付けられたのはこのときである[12]。のち城は福島正則、次いで浅野長晟が入場し、幕末まで浅野氏が統治した[12][13]。

|

つまり近世においては広島城の城郭内に当たり、幕末まで機能し続けた[7]。現在の基町の範囲内では、本丸・二の丸・三の丸(内大手郭)・外郭の大手郭と西の郭に当たる(大手郭の一部・北の郭・北の丸は現在の白島と上八丁堀)。外堀つまり現在の町境には二重櫓が築かれ、特に太田川(現旧太田川)を外堀に位置づけ隣接する西側沿岸にも築かれていた[14]。川には防衛上の観点から架橋制限が行われていた[15]。

中枢部であった本丸・二の丸には厳重な警備がしかれ誰でも簡単には立ち入ることができなかった[14]。三の丸には一族の大名や重臣が住んでおり[13]外郭で城下町と隔離していた[7]ものの、日中であれば藩士でなくても入ることができた[14]。

明治時代の初め、本丸・二の丸・三の丸と大手郭を「南町」、白島側の北の丸・北の郭を「北町」、川側の西の郭(小姓町)を「西町」と称していた[16]。1887年(明治20年)南町・北町・西町が一緒になり広島開基の地に因んで「基町」と名付けられた[12][16][17]。

軍都

1873年(明治6年)城内に広島鎮台が置かれ、のち1888年(明治21年)第5師団となり、城郭一体は大部分を大日本帝国陸軍が占有し、諸部隊が編成されその関連施設が建設された[15][13][18]。1894年(明治27年)日清戦争勃発、戦況の変化に対応するため城内に広島大本営が設置され明治天皇が行幸され戦争が終わるまでの7ヶ月間滞在、政府高官も広島に移動し、第7回帝国議会が招集され広島臨時仮議事堂が建設された[15][19][20]。日清・日露戦争から軍施設が広島市全域にも広がっていった[18][17]。

Clip |  |

| 映像外部リンク | |

|---|---|

| 中国放送 ひろしま戦前の風景 | |

1.「広島市家族同伴」より - 大正15年(1925年)。後半に西練兵場に入る。 1.「広島市家族同伴」より - 大正15年(1925年)。後半に西練兵場に入る。 | |

47.招魂祭 - 昭和3年(1928年)西練兵場で行われた招魂祭の様子。 47.招魂祭 - 昭和3年(1928年)西練兵場で行われた招魂祭の様子。 | |

6.昭和産業博覧会 正門 - 昭和4年(1929年)。 6.昭和産業博覧会 正門 - 昭和4年(1929年)。 | |

7.昭和産業博覧会 子供の国 - 昭和4年(1929年)。 7.昭和産業博覧会 子供の国 - 昭和4年(1929年)。 | |

10.広島城の花見 - 昭和11年(1936年)ころ。 10.広島城の花見 - 昭和11年(1936年)ころ。 | |

50.八丁堀周辺 - 昭和15年(1940年)ころ。 50.八丁堀周辺 - 昭和15年(1940年)ころ。 |

こうして基町の全域が軍用地となり[17]、一種の不可侵領域であったと推定されている[15]。城の櫓などは軍施設建設と引き換えに壊されていった。市中心部にありながら行政機関はその外に置かれ、広島県発足後広島県庁舎は元々広島城内にあったが鎮台が置かれて以降城外へ移転し[19]、1889年(明治22年)広島市が市制施行した際には広島市役所は中島新町に置かれた[15]。一方で近世の架橋制限は近代に入ってから解かれ[15]、1878年(明治11年)相生橋が、1912年(明治45年)三篠橋が架橋する。また1911年(明治44年)までに城の外堀が埋め立てられ[15]、民間の宅地や相生通り・白島通り(現京口門通り)が整備され、その道を広島電鉄本線や広島電鉄白島線が通った[13][19][16]。1928年(昭和3年)広島市で初めて都市計画が策定されたが、この段階では基町内を縦横断する道路計画はなかった[15]。

ただ軍事色の強い地であったが、市民に開かれた場所でもあり憩いの場でもあった[21]。西練兵場で行われていた軍事訓練を見学することができ、軍の許可を得れば大本営跡も見学することができた[21]。また軍の許可があれば西練兵場で催し物を開催でき、1929年(昭和4年)3月20日から開催された昭和産業博覧会では[21]第一会場となり、55日間の開催期間中(他の2会場も含めて)241万人の入場者を集めた[22]。

1945年広島市への原子爆弾投下では破壊目標地点となり、ここに近い相生橋が原爆投下標準点に選ばれた。 基町は全域が爆心地から1km以内に位置し、広島城の天守も倒壊するなどほぼすべての建物が壊滅的な被害を受ける[23][24][25]。

|  |

基町はそのまま1945年末まで野ざらしの状況が続いた[26]。1946年春頃から引揚者が住み着いて旧西練兵場の紙屋町側を開墾し出し、戦後の食糧難の中で他の者もそれに続いた[26]。

復興

1945年12月戦災復興都市計画基本方針が閣議決定、それを元に1946年10月「広島復興都市計画」が立案した[27]。ここで大半が旧軍用地つまり国有地であった基町は公共用地となり、初めて基町内を縦横断する道路(鯉城通りの延伸や城南通り)、そして基町の東側を官公庁施設用地に西側の大部分を公園用地にする計画が立てられた[23][27][28]。

それよりも急を要したのは、被爆により焼け出された戦災者のために住宅を用意することであった[23]。そこで1949年まで公園用地として計画された場所に県・市・住宅営団によって応急処置的に公営住宅が建設された[23][28]。ただ1949年頃から基町の旧太田川土手沿いに不法住宅を立ち始めその範囲を広げていった[23][28][26]。その原爆スラムと呼ばれた地に住みだしたのは戦災者・引揚者に加えて疎開から帰ってきたものや復興事業の中で強制立ち退きさせられたものなど土地を持たない人たちであった[23][28][26][29]。そこではたびたび火災が発生し、入り組んだ狭い路地に消火設備が不十分なままであったため延焼し大火災となった[30]。

広島平和記念都市建設法が公布され国庫補助率の引き上げや国有財産の譲与などが決まり、そこから1952年「広島平和祈念都市建設計画」が立案し[31]、広島市内では順調に戦後復興が進んでいった。その中で基町の不法住宅群が目立つようになってしまった[28]。貧民街として世界に発信されていたという[29]。

|  |

一方で公園用地のうち南側側つまり原爆ドームに近い場所は早い段階から公園化が進んだ[31]。まずシンボル的な建物として広島児童文化会館が建てられた[32]。1949年第3回広島平和祭(広島平和記念式典)は中央公園内の児童文化会館前で行われている[31]。同年には広島中央公民館が建てられ、その一室に原爆参考資料陳列室が設けられた[31]。これが広島平和記念資料館の前身となった[31]。

また基町の東側から八丁堀の一帯は官公庁街が形成され、南と東側の大手町・紙屋町・八丁堀など隣接する商業地区側から商業施設が建てられていき、広島市立広島市民病院、広島バスセンターが整備された[28][23][33]。倒壊していた広島城天守も1958年広島復興大博覧会を機に再建される[31]。同時期に児童図書館(現広島市こども図書館)、(初代)市民球場、県立体育館(現広島県立総合体育館)なども建てられていった。1967年明治百年公園事業により広島城址の復旧工事が完了した[27]。

仮設公営住宅の老朽化に伴い、公園用地の一部を住宅用地に変更し県・市・日本住宅公団で中層アパート群整備が進められたが、それでもスラム化解消には至らないことから、1969年住宅地区改良事業「広島市基町地区」として国の再開発事業となり1978年に完成にこぎつけた[30][34][29]。なおこの事業は強制執行なく遂行された[29]。一方で被爆した旧陸軍施設である旧軍被服倉庫は1977年に撤去されており[35]、広島城内以外にあった旧陸軍施設はなくなっている。また不法住宅が乱立した旧太田川沿いは、治水機能と河岸緑地公園とを合わせた機能を持つ護岸として1983年に整備された[34]。

現代

1980年代後半から1990年代前半広島アジア大会招致とバブル景気が重なった時期に、広島では戦後建てられた施設の更新、宿泊施設や会場、祇園新道の整備とアストラムラインが整備された[36]。基町では県立総合体育館・NTT中国支社から基町クレドに更新、リーガロイヤルホテル広島が建てられた。

近年、市都心部にありながらいくつか問題を抱えている。基町アパートは老朽化と住居者の高齢化が問題となっている[29]。県庁舎・中国放送など1950年代に建てられたまま更新していないものが存在する(県庁は建て替え断念)。

また広島は年々観光客増加傾向にあるが、原爆ドームや広島平和記念公園への来訪に比べて広島城址へは少ない傾向にある[37]。そうした中で中央公園の再配備が決定、中央公園広場エリアにサッカースタジアムと「ACTIVE COMMUNITY PARK」・旧市民球場周辺は「HIROSHIMA GATE PARK PLAZA」として整備される。商工会議所の移転も決定している。

主要施設

- 政治・行政

- 医療機関

- 広島県庁舎 本庁舎

-

広島県庁舎東館 広島県警察本部

広島県庁舎東館 広島県警察本部 - 広島中央警察署

- 広島市水道局

- 広島市立広島市民病院

- 商業施設

- 報道機関

- 郵便局

- 居住空間

- 広島センタービル

- 基町クレド

- 中国放送

- 広島中郵便局・メルパルク広島

- 基町高層アパート

- 基町ショッピングセンター

-

RCCフロンティア本社

RCCフロンティア本社

- 都市公園

- 広島市中央公園

- 広島県立総合体育館

- ひろしま美術館

- 広島市立中央図書館・広島市映像文化ライブラリー

- 広島市青少年センター

- 広島市こども文化科学館・広島市こども図書館

- 中央公園ファミリープール

- 広島市中央庭球場

- 広島市中央バレーボール場

- 広島大本営跡

- 昭憲皇太后御座所跡

- 渝華園

- 旧広島市民球場跡地

- 勝鯉の森

- エディオンピースウイング広島(建設中)

なお、広島市公園条例第6条の3では、中央公園のうち広島城及びその周辺の区域を中央公園「広島城区域」として定めている[4](一般には「広島城公園」「広島城址公園」と呼ばれている)。また広島城内に広島護国神社の敷地があるが、同神社の敷地については1956年(昭和31年)に公園区域からは除外されている[38]。

- 広島県立総合体育館

-

ひろしま美術館

ひろしま美術館 -

広島市立中央図書館・広島市映像文化ライブラリー

広島市立中央図書館・広島市映像文化ライブラリー - 広島市青少年センター

- 広島市こども文化科学館・広島市こども図書館

- 中央公園ファミリープール

-

広島城

広島城 -

広島護国神社

広島護国神社 -

渝華園

渝華園

- 教育機関

- 保育園 - 広島市立基町保育園

- 幼稚園 - 広島市立基町幼稚園

- 小学校 - 広島市立基町小学校

- 中学校 - なし(広島市立幟町中学校に通うこととなる)

- 高等学校 - なし(広島市立基町高等学校は現住所では西白島町。かつて基町高校の敷地は基町内であった。)

- 大学 - なし(かつて広島国際学院大学立町キャンパスがあったが袋町へ移転。)

市営基町高層アパートの建設に合わせて、基町保育園・幼稚園・小学校は設置され、3施設は隣接している。

- その他

旧跡・文化財

- 文化財指定

- 広島城跡 - 本丸・二の丸が国史跡、旧城郭全域つまり基町全域が県史跡

- 外郭櫓跡 - 空鞘橋付近にある捨石遺構。

- 周辺の地下道では旧石垣を用いたモニュメントが設置されている。

- (広島大本営跡 - 旧法による史跡で現法では外されている)

- 市認定被爆遺構

- 中国軍管区司令部跡

- 被爆樹木 - 2019年時点で8本生息している[1]。

- その他

- 広島臨時帝国議会議事堂跡碑

-

原爆犠牲米軍人慰霊銘板(広島原爆で被爆したアメリカ人参照)

原爆犠牲米軍人慰霊銘板(広島原爆で被爆したアメリカ人参照)

交通

- 軌道

- バス

- 広島バスセンターを中心として、多数のバス路線が存在する紙屋町・八丁堀のバス停も参照

- 航路

- 河川では雁木タクシー

- 城の堀では和船遊覧船

- かつては河川で広島リバークルーズも運行していた。

主な著名人

- ゆかりのある武士・軍人が多数いるためここでは省く

- 山口良一(タレント、俳優)

脚注

- ^ “広島県広島市中区 > 基町”. 人口統計ラボ. 2020年5月16日閲覧。

- ^ 広島市 人口,世帯数(町丁目別)

- ^ 基町・紙屋町エリア まちづくりビジョン[別冊] (仮称)基町・紙屋町まちづくり勉強会 基町・紙屋町の歴史、上位計画及び周辺動向の整理 等 - 広島市

- ^ a b 広島市公園条例 - 広島市

- ^ “20万分の1日本シームレス地質図”. 産業技術総合研究所. 2019年1月13日閲覧。

- ^ “しろうや!広島城 No.14” (PDF). 広島城博物館. 2020年5月16日閲覧。

- ^ a b c 小谷 1996, p. 328.

- ^ a b c d e f g 国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

- ^ a b c d “築城前の広島/広島城築城”. 広島城博物館. 2020年5月16日閲覧。

- ^ “広島(地図)” (PDF). 広島県教育委員会. 2020年5月16日閲覧。

- ^ “広島市(旧・佐伯郡湯来町を含む)” (PDF). 広島県教育委員会. 2020年5月16日閲覧。

- ^ a b c d 小谷 1996, p. 327.

- ^ a b c d e “広島城跡(史跡)”. ひろたび. 2020年5月16日閲覧。

- ^ a b c “しろうや!広島城 No.24” (PDF). 広島城博物館. 2020年5月16日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 小谷 1996, p. 329.

- ^ a b c 『広島市史 第4巻』広島市、1922-1925、182-183頁。NDLJP:965811/107。

- ^ a b c 原爆戦災誌2 1971, p. 59.

- ^ a b “軍都の中心 1”. 広島平和記念資料館. 2019年1月13日閲覧。

- ^ a b c “近代の広島城”. 広島城博物館. 2020年5月16日閲覧。

- ^ “軍都の中心 2”. 広島平和記念資料館. 2019年1月13日閲覧。

- ^ a b c “軍都の中心 3”. 広島平和記念資料館. 2019年1月13日閲覧。

- ^ 入場者二百四十万人、成功裏に閉幕『大阪朝日新聞』昭和4年5月14日広島版(『昭和ニュース事典第2巻 昭和4年-昭和5年』本編p557 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ a b c d e f g “再建から再開発 1”. 広島平和記念資料館. 2019年1月13日閲覧。

- ^ 原爆戦災誌2 1971, p. 61.

- ^ 原爆戦災誌2 1971, p. 69.

- ^ a b c d 原爆戦災誌2 1971, p. 70.

- ^ a b c 小谷 1996, p. 330.

- ^ a b c d e f 小谷 1996, p. 331.

- ^ a b c d e “検証 ヒロシマ 1945~95 <3> 基町再開発”. 中国新聞 (2012年3月30日). 2020年5月16日閲覧。

- ^ a b “再建から再開発 2”. 広島平和記念資料館. 2019年1月13日閲覧。

- ^ a b c d e f “にぎわいの場へ 1”. 広島平和記念資料館. 2019年1月13日閲覧。

- ^ 原爆戦災誌2 1971, p. 71.

- ^ 小谷 1996, p. 333.

- ^ a b 小谷 1996, p. 332.

- ^ “ヒロシマの記録1977 1月”. ヒロシマ平和メディアセンター. 2020年5月16日閲覧。

- ^ 活性化 2017, p. 9.

- ^ 活性化 2017, p. 12.

- ^ 中央公園の今後の活用に係る基本方針(令和2年3月) - 広島市

参考資料

- 基町 姿を変える広島開基の地 - 広島平和記念資料館企画

- 小谷俊哉「広島市都市形成発祥の地における空間構造の変遷に関する研究」『土木史研究』第16巻、土木学会、1996年、327-334頁、doi:10.2208/journalhs1990.16.327、ISSN 0916-7293、2020年5月16日閲覧。

- 広島市『広島原爆戦災誌 第2篇』(PDF)(改良版)、2005年(原著1971年)。http://a-bombdb.pcf.city.hiroshima.jp/pdbj/common/download/sensai2.pdf。2020年5月16日閲覧。

- “ひろしま都心活性化プラン” (PDF). 広島県 , 広島市 (2017年3月). 2020年5月16日閲覧。

- “中央公園の今後の活用に係る基本方針” (PDF). 広島市 (2020年3月). 2020年5月16日閲覧。

関連項目

- 表示

- 編集

広島市の町名・地域 | |

|---|---|

| 中区 | 榎町 - 江波▲(江波沖町・江波栄町・江波西・江波二本松・江波東・江波本町・江波南) - 胡町 - 大手町 - 加古町 - 銀山町 - 紙屋町 - 小網町 - 国泰寺町 - 小町 - 堺町 - 昭和町 - 新天地 - 住吉町 - 千田町▲(千田町 - 東千田町 - 南千田西町 - 南千田東町) - 宝町 - 竹屋町 - 南竹屋町 - 立町 - 田中町 - 鶴見町 - 鉄砲町 - 寺町 - 十日市町 - 西十日市町 - 土橋町 - 中島町 - 中町 - 流川町 - 猫屋町 - 幟町 - 上幟町 - 白島▲(白島北町・白島九軒町・白島中町・西白島町・東白島町) - 橋本町 - 八丁堀 - 上八丁堀 - 西平塚町 - 東平塚町 - 平野町 - 広瀬北町 - 広瀬町 - 袋町 - 富士見町 - 舟入▲(舟入川口町・西川口町・舟入幸町・舟入中町・舟入本町・舟入町・舟入南・河原町) - 堀川町 - 本川町 - 本通 - 三川町 - 基町 - 薬研堀 - 弥生町 - 吉島▲(吉島新町・吉島町・吉島西・吉島東・光南・羽衣町・南吉島) | 金座街▲ | 鷹野橋▲ | 中の棚▲ |

| 東区 | 曙 - 愛宕町 - 牛田▲(牛田旭・牛田新町・牛田中・牛田東・牛田本町・牛田南・牛田山・牛田早稲田) - 馬木 - 馬木町 - 尾長▲(尾長西・尾長東・尾長町) - 上大須賀町 - 中山▲(中山鏡が丘・中山上・中山北町・中山新町・中山中町・中山西・中山東・中山南) - 温品▲(温品・温品町・上温品) - 東蟹屋町 - 東山町 - 光が丘 - 光町 - 福田 - 福田町 - 二葉の里 - 戸坂▲(戸坂出江・戸坂大上・戸坂数甲・戸坂くるめ木・戸坂桜上町・戸坂桜西町・戸坂桜東町・戸坂城山町・戸坂新町・戸坂千足・戸坂惣田・戸坂町・戸坂長尾台・戸坂中町・戸坂南・戸坂山崎町・戸坂山根) - 矢賀▲(矢賀・矢賀新町・矢賀町) - 山根町 - 若草町 |

| 南区 | 青崎 - 東青崎町 - 旭 - 西旭町 - 稲荷町 - 宇品▲(宇品海岸・宇品神田・宇品西・宇品東・宇品町(金輪島)・宇品御幸・元宇品町) - 猿猴橋町 - 北大河町 - 南大河町 - 黄金山町 - 大州 - 大須賀町 - 霞▲(霞・西霞町・東霞町) - 西蟹屋 - 南蟹屋 - 京橋町 - 金屋町 - 楠那町 - 小磯町 - 荒神町▲(荒神町・西荒神町・東荒神町) - 東雲▲(東雲・東雲本町・上東雲町) - 丹那新町 - 丹那町 - 段原▲(段原・段原日出・段原南・段原山崎) - 月見町 - 出汐 - 出島 - 似島町 - 仁保▲(仁保・仁保沖町・仁保新町・仁保町(峠島)・仁保南) - 日宇那町 - 東駅町 - 比治山▲(比治山公園・比治山町・比治山本町) - 堀越 - 本浦▲(本浦町・西本浦町・東本浦町) - 松川町 - 松原町 - 的場町 - 翠 - 西翠町 - 皆実町 - 向洋▲(向洋大原町・向洋沖町・向洋新町・向洋中町・向洋本町) - 山城町 |

| 西区 | 井口▲(井口・井口鈴が台・井口台・井口町・井口明神) - 打越町 - 扇 - 大芝 - 大芝公園 - 大宮 - 小河内町 - 観音▲(観音新町・観音本町・観音町・西観音町・東観音町・南観音・南観音町) - 草津▲(草津梅が台・草津港・草津新町・草津浜町・草津東・草津本町・草津南) - 楠木町 - 己斐▲(己斐上・己斐大迫・己斐中・己斐西町・己斐東・己斐本町・己斐町) - 庚午▲(庚午北・庚午中・庚午南) - 商工センター - 新庄町 - 鈴が峰町 - 高須 - 高須台 - 田方 - 天満町 - 上天満町 - 中広町 - 福島町 - 古江▲(古江上・古江新町・古江西町・古江東町) - 古田台 - 三篠北町 - 三篠町 - 三滝▲(三滝本町・三滝町・三滝山) - 都町 - 山田新町 - 山田町 -山手町 - 横川新町 - 横川町 - 竜王町 |

| 安佐南区 | 相田 - 相田町 - 大塚▲(大塚西・大塚西町・大塚東・大塚東町) - 大町▲(大町・大町東・大町西) - 上安▲(上安・上安町・安東) - 川内 - 祇園 - 高取▲(高取北・高取北町・高取南・高取南町) - 長楽寺 - 長楽寺町 - 伴▲(伴北・伴北町・伴中央・伴西・伴西町・伴東・伴東町・伴南・沼田町伴) - 中須 - 中筋 - 長束▲(長束・長束町・長束西) - 西原 - 東原 - 沼田町阿戸 - 沼田町吉山 - 東野 - 毘沙門台 - 毘沙門台東 - 古市 - 緑井 - 緑井町 - 八木 - 八木町 - 山本▲(山本・山本新町・山本町) |

| 安佐北区 | 安佐町飯室 - 安佐町後山 - 安佐町小河内 - 安佐町くすの木台 - 安佐町久地 - 安佐町毛木 - 安佐町鈴張 - 安佐町筒瀬 - 安佐町動物園 - 安佐町宮野 - あさひが丘 - 大林 - 大林町 - 小河原町 - 落合▲(落合・落合町・落合南・落合南町) - 可部 - 可部東 - 可部南 - 可部町上原 - 可部町城 - 可部町中島 - 可部町中野 - 亀崎 - 亀山▲(亀山・亀山西・亀山南・可部町綾ケ谷・可部町大毛寺・可部町今井田・可部町勝木) - 狩留家町 - 口田▲(口田・口田町・口田南・口田南町) - 倉掛 - 白木町秋山 - 白木町有留 - 白木町市川 - 白木町井原 - 白木町小越 - 白木町古屋 - 白木町志路 - 白木町三田 - 深川▲(深川・深川町・上深川町) - 真亀 - 三入▲(三入・三入東・三入南・可部町上町屋・可部町下町屋・可部町桐原・可部町南原) |

| 安芸区 | |

| 佐伯区 | 旭園 - 石内▲(石内上・石内北・石内東・石内南・五日市町石内) - 五日市 - 五日市駅前 - 五日市港 - 五日市中央 - 海老園 - 海老山町 - 海老山南 - 観音台 - 倉重 - 倉重町 - 河内▲(河内南・五日市町上河内・五日市町下河内・五日市町上小深川・五日市町下小深川) - 五月が丘 - 新宮苑 - 城山 - 杉並台 - 隅の浜 - 千同 - 坪井 - 坪井町 - 藤垂園 - 利松 - 五日市町利松 - 藤の木 - 三筋 - 美鈴が丘▲(美鈴が丘西・美鈴が丘東・美鈴が丘緑・美鈴が丘南) - 皆賀▲(皆賀・五日市町昭和台・五日市町美鈴園・五日市町皆賀) - 美の里 - 三宅 - 三宅町 - 薬師が丘 - 屋代 - 屋代町 - 八幡▲(八幡・八幡が丘・八幡東・五日市町口和田・五日市町高井・五日市町寺田・五日市町中地・五日市町保井田) - 湯来町下 - 湯来町白砂 - 湯来町菅沢 - 湯来町多田 - 湯来町葛原 - 湯来町伏谷 - 湯来町麦谷 - 湯来町和田 - 吉見園 - 楽々園 |

| 関連項目 | |

| ▲は広域な地域名または別名。ニュータウン及び新興住宅地の通称は、日本のニュータウン#広島市を参照。 | |