Plan de voile

Un plan de voile ou plan de voilure est un ensemble de plans et de dessins généralement préparés par un architecte naval qui montre les différentes combinaisons de voiles proposées pour un voilier.

En tant que terme technique, il se réfère à la façon dont ces navires sont gréés et définit ainsi la nomenclature et les dénominations des différents types de voiliers.

Types de voilures

La plupart des navires à voiles sont classés en fonction de leur nombre de mats et leur plan de voile[1]. Ainsi, la nomenclature et les dénominations des différents types de voiliers sont définies par la nature des gréements[2].

Les combinaisons montrées dans un plan de voile comprennent presque toujours trois configurations:

- La voilure de brise: la plus grande partie de la Terre, étant la majorité du temps couverte par des vents de Force 1 ou moins, un plan de voilure doit inclure un ensemble d'énorme et légères voiles afin de permettre au navire de progresser dans des vents faibles.

- La voilure de travail est le jeu de voiles dont la configuration change rapidement quand les conditions varient. Ils sont beaucoup plus résistants que la voilure de brise, mais toujours relativement léger. Un jeu économique de cet ensemble comprendra plusieurs prise de ris, de sorte que la zone de la voile puisse être réduite en cas de renforcement du vent.

- La voilure de tempête est l'ensemble des voiles de très petites tailles, très robustes, utilisés dans les vents forts pour maintenir le cours et le contrôle du navire.

Dans tous les plans de voiles l'architecte cherche à équilibrer la force des voiles avec la résistance de la quille de telle manière que le navire s'oriente naturellement dans le vent. De cette façon, si le contrôle est perdu, le navire devrait ne pas brocher (en se mettant flanc au vent), et être battu par le déferlement des vagues. Le brochage est une importante gêne au mouvement et dans une tempête, il peut entraîner la destruction d'une embarcation légère. L'architecte tente également d'équilibrer la force du vent sur chaque plan de voilure par rapport à une gamme de charges et de ballasts. Le calcul doit assurer que la voile ne fera pas pencher latéralement le navire de manière trop importante, un contact entre l'un des mâts et l'eau pouvant entrainer son chavirement et potentiellement le faire couler.

Types de plans de voile

Voiles quadrilataires

-

Voile carrée unique sur une drakkar viking (techniquement, un catboat).

Voile carrée unique sur une drakkar viking (techniquement, un catboat). -

Voile carrée sur un vaisseau Égyptien (antiquité), offrant un meilleur contrôle de la voilure.

Voile carrée sur un vaisseau Égyptien (antiquité), offrant un meilleur contrôle de la voilure. -

Catboat, avec multiple horizontal tenons horizontaux pour contrôler la voile

Catboat, avec multiple horizontal tenons horizontaux pour contrôler la voile -

Catboat à Voile au tiers.

Catboat à Voile au tiers. -

Un Settee, similaire à la voile au tiers, mais avec un quatrième bord très court au comportement similaire à celui d'une voile latine.

Un Settee, similaire à la voile au tiers, mais avec un quatrième bord très court au comportement similaire à celui d'une voile latine. -

Catboat à grand-voile, avec le pic de la voile supporté par un tenon incliné

Catboat à grand-voile, avec le pic de la voile supporté par un tenon incliné -

Catboat Gunther

Catboat Gunther

Voiles triangulaires

-

Catboat Bermudes avec un côté de la voile attaché au mât

Catboat Bermudes avec un côté de la voile attaché au mât -

Un Lugsail a un quatrième côté très court à mi-chemin entre la voile au tiers et la voile latine.

Un Lugsail a un quatrième côté très court à mi-chemin entre la voile au tiers et la voile latine. -

Un mode est comme un lugsail, mais triangulaire. Il est lâche pied.

Un mode est comme un lugsail, mais triangulaire. Il est lâche pied. -

La Voile austronésienne dispose de renforts le long de deux côtés.

La Voile austronésienne dispose de renforts le long de deux côtés. -

Le tepukei mélanaisien a une coupe de côté qui permet aux rafales de vent soudaines de s'échapper sans déchirer le voile.

Le tepukei mélanaisien a une coupe de côté qui permet aux rafales de vent soudaines de s'échapper sans déchirer le voile.

Ratio d'Aspect

Les voiles triangulaires ont la moitié de la surface d'une voile carrée de même hauteur. Pour que les voiles aient la même surface, une voile triangulaire doit être deux fois plus grande qu'une carré.

Il existe plusieurs inconvénients à avoir un Gréement de haute taille. Tout d'abord, il rend le bateau moins stable. Si les voiles sont hautes, le vent a tendance à pousser le bateau sur le côté, le centre de l'effort de la voile étant sur le mat et en hauteur. Un bateau est également plus susceptible de chavirer s'il a un mât grand et/ou lourd ou des renforts importants. Une pirogue, du ballast, et/ou une longue quille sont nécessaires pour garder le bateau à la verticale. D'autre part, un gréement haut rend difficile le maintien du mât sur le bateau (avec le gréement dormant). En général, plus le gréement est haut, plus les structures sont fortement sollicitées, ce qui tend à les rendre plus chères et plus fragiles. Les matériaux modernes plus résistants et moins chers sont une des principales raisons pour lesquelles les voiles carrées tendent à disparaitre.

La voile triangulaire est cependant plus aérodynamique qu'une voile carrée. Sous le vent, une voile agit comme une manche à air; le vent la frappe et rebondit ce qui pousse le bateau dans le vent. Mise à un angle précis avec le vent, la voile attrape le vent et le redirige, permettant de naviguer plus vite que le vent. En poussant le vent dans une direction, le voilier est poussé dans la direction opposée (modifié par les forces de la coque, qui contraignent la direction du navire). Un voilier ne peut pas naviguer directement vent debout, mais en redirigeant le vent, il peut s'en approcher. Il peut alors progresser en forme de zigzag pour remonter dans le vent.

Distinctions dans la nomenclature

-

Quatre-mâts barque, gréé de voiles carrées sur les trois premiers mâts. Voile à corne sur le mât d'artimon pour aider à la direction.

Quatre-mâts barque, gréé de voiles carrées sur les trois premiers mâts. Voile à corne sur le mât d'artimon pour aider à la direction. -

Cinq-mâts entièrement gréé de voiles carrées.

Cinq-mâts entièrement gréé de voiles carrées. -

Jonque à trois-mâts, navire commercial de 800 tonnes du milieu des années 1800.

Jonque à trois-mâts, navire commercial de 800 tonnes du milieu des années 1800. -

Plan de voile d'une jonque trois-mâts à voiles auriques vers les années 1800.

Plan de voile d'une jonque trois-mâts à voiles auriques vers les années 1800. -

Plan de voile d'une felouque à trois voiles latines.

Plan de voile d'une felouque à trois voiles latines. -

Plan de voile d'un wa'a kaulua hawaïen, un catamaran apte à naviguer en haute mer

Plan de voile d'un wa'a kaulua hawaïen, un catamaran apte à naviguer en haute mer -

Plan de voile d'un wa'a kaulua hawaïen avec un gréement légèrement différent : voile partiellement roulée à l'arrière.

Plan de voile d'un wa'a kaulua hawaïen avec un gréement légèrement différent : voile partiellement roulée à l'arrière.

En Europe, une forte distinction est faite dans la terminologie entre les navires gréés de voiles carrées (avec des voiles carrées sur vergues centrées et horizontales sur les mâts) et les navires gréés de voiles auriques. Les navires sont nommés en fonction du nombre de mâts gréés de voiles carrées qu'ils ont. Cette terminologie est liée au fait que la vitesse des navires était liée en général au nombre de ces voiles carrées et donc un nombre plus grand de mâts impliquait une vitesse plus grande.

Traditionnellement, tous les navires européens qui avaient besoin de vitesse étaient gréés de voiles carrées. Les bateaux de Marines, les pirates, les navires marchands qui devaient échapper aux pirates, et les navires marchands qui transportaient des denrées périssables, tels que les clippers de thé, portaient tous de très nombreuses petites voiles carrées. Cela impliquait un énorme équipage pour contrôler toute la voilure, mais permettait à ces navires de dépasser, même contre le vent, n'importe quel navire gréé de voiles auriques. Ces derniers, avec leur voilure moins sous-divisée, ne pouvaient pas atteindre des surfaces de voiles comparables sans casser mâts et gréements. Aujourd'hui, la disponibilité de matériaux plus solides (et de meilleures technologies de contrôle de grandes voiles) permet aux navires gréés de voiles auriques de porter de plus grandes voilures et de distancer les navires à gréements carrés.

Sur les jonques, la surface de voile est comparable à celle d'un gréement carré mais sans l'espace entre les voiles. Les vergues y sont remplacées par des lattes. Dans l'Est de l'Asie, les bateaux de toutes tailles utilisent traditionnellement des gréements de jonques et les bateaux ne sont pas nommés par type de gréement, mais par région, fonction ou autres caractéristiques d'usage.

De même, dans le Pacifique, les bateaux de toutes tailles utilisent traditionnellement les différents types de voiles en pince de crabes. D'autres voiles sont aussi traditionnellement utilisées.

Au Moyen-Orient, sur la côte est de l'Afrique, et jusqu'en Inde, l'usage préférait les voiles latines. Les navires étaient également nommés de par leurs fonctions plus que par leur nombre de mâts ou type de voile. Par exemple, felouques et sambuks étaient utilisés principalement pour la pêche et de convoyage, les boutres, plus lourds étaient des navires de cargaison. Les xebecs, qui avaient aussi des rames, étaient utilisés par les corsaires pour rattraper les navires marchands, naviguant également communément à bord de xebecs.

Des tentatives de fusion de nomenclatures eurent lieu, comme dans le schéma de jonques ci-contre. Un navire peut être gréé avec une voile de jonque et un gréement bermude sans être considéré comme une jonque[réf. nécessaire].

Catboat (un mât, une voile)

Un catboat est un voilier à mât unique et voile unique. C'est le plan de voile le plus facile et le plus simple, utilisé sur les bateaux les plus petits. Le catboat est l'exemple historique du bateau de pêche populaire fait main.

Pour des exemples voir la section ci-dessus et article détaillé.

Prao

Un prao n'a qu'une voile et est donc techniquement un catboat quoiqu'il ne soit que rarement appelé ainsi. Les deux extrémités sont identiques, et le bateau peut naviguer dans les deux directions. La coque principale est fixée à une pirogue secondaire qui doit être orientée du côté non exposé au vent afin de stabiliser le bateau. Le coin inférieur de la voile austronésienne peut être fixé à un bout ou l'autre, la proue devenant la poupe du bateau. Le gréement du prao est exposé à relativement peu de stress et peut être construit avec des outils simples et des technologies et matériaux rudimentaires. Malgré cette apparente simplicité, il est extrêmement rapide et est le plus rapide des catboats dans la plupart situations.

Le Tepukei est un exemple ancien de prao aujourd'hui remis en avant.

-

Plan de voile d'un prao Atlantique naviguant vers la droite, vent sortant de l'image.

Plan de voile d'un prao Atlantique naviguant vers la droite, vent sortant de l'image. -

Plan de voile d'un prao Pacifique naviguant vers la droite, vent entrant dans l'image.

Plan de voile d'un prao Pacifique naviguant vers la droite, vent entrant dans l'image. -

Le Maunga Nefe, tepukei melanésien.

Le Maunga Nefe, tepukei melanésien.

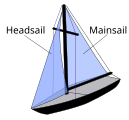

Sloop (un mât, deux voiles)

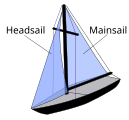

Le sloop possède gréement bermudien ou gaff grand-voile levé par un mât unique avec un seul foc attaché à un mât de beaupré, courbé sur l'étai, tenue tendu avec un pataras. La grand-voile est généralement géré avec un longeron sur la face inférieure appelé bôme ou boom.

-

Plan de voile d'un gréement bermudien sur sloop..

Plan de voile d'un gréement bermudien sur sloop.. -

Plan de voile d'un sloop Gunther. La forme de la voile est intermédiaire entre le gréement bermudien et la voile à corne.

Plan de voile d'un sloop Gunther. La forme de la voile est intermédiaire entre le gréement bermudien et la voile à corne. -

Plan de voile d'un sloop à voile à corne, flèche et foc.

Plan de voile d'un sloop à voile à corne, flèche et foc.

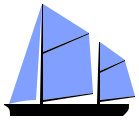

Cotre (un mât, trois voiles ou plus)

Un cotre est un petit navire à un mât avec trois voiles ou plus. Le mat est gréé en voile aurique à plusieurs focs, rapide et maniable, généralement équipé d'une grand-voile à corne, d'un flèche[3] et de deux focs : le foc stricto sensu et la trinquette[4].

-

Plan de voile de coutre à gréement bermudien avec trois focs avant.

Plan de voile de coutre à gréement bermudien avec trois focs avant. -

Plan de voile de coutre avec voile à corne, flèche et deux focs.

Plan de voile de coutre avec voile à corne, flèche et deux focs. -

Plan de voile de coutre avec voile carrée en hunier, voile à corne et deux focs.

Plan de voile de coutre avec voile carrée en hunier, voile à corne et deux focs. -

Plan de voile de coutre avec deux voiles carrées et trois focs.

Plan de voile de coutre avec deux voiles carrées et trois focs.

Lougre

Le lougre est un petit bâtiment ponté, long de 14 à 23 m, généralement gréé de deux ou trois mâts à pible (c'est-à-dire d'une seule partie) : de l'avant à l'arrière, mât de misaine, grand mât, artimon (ou mât de tapecul), portant des voiles au tiers ou "bourcets". À l'avant, le foc est gréé sur un long bout-dehors, tandis que l'écoute de la voile de tapecul fait retour par une queue de malet. la patte de voiles qu'il utilise, cependant, n'a pas de gaffes, qui s'attachent directement à ses mâts. Au lieu de cela, les longerons sont libres et sont gérés par une série de lignes attachées aux coins de la voile.

-

Plan de voile d'un Lougre

Plan de voile d'un Lougre -

Yawl

Le yawl est un voilier à deux mâts gréés de voiles auriques dont l'artimon (mât arrière) est positionné en arrière de la mèche de safran. Autrement dit, l'implantation du mât d'artimon, de plus petite taille que le mât principal, se situe à l'extrême arrière du pont, derrière l'axe de rotation du safran (partie mobile immergée à l'arrière du bateau servant à le diriger et fautivement appelée gouvernail).

-

Plan de voile d'un yawl

Plan de voile d'un yawl - Le Notre Dame de la Clarté est grée en yawl

-

Le Yawl bermudien Odissey.

Le Yawl bermudien Odissey.

Ketch

Petit navire à deux mâts gréé de voiles auriques, avec le mât d'artimon situé à l'avant de la gouverne de direction et de taille légèrement plus petite que le grad-mât. Si la hauteur des mâts est inversée (le plus grand à l'arrière du plus petit), le navire est considéré comme une goélette. Historiquement, le grand-mât était gréé de voiles carrées au lieu de voiles auriques, mais dans l'usage moderne, cette condition est nécessaire pour être appelé un ketch. Le but de la voile d'artimon dans le gréement du ketch, à la différence d'un gréement de yawl, est de permettre une meilleure transmission de l'énergie à la coque. Un gréement de ketch permet, avec des voiles plus courtes qu'un sloop, d'avoir la même surface de voile, abaissant le centre de stress mécanique de la voile et ainsi de limiter les risques de brochage et de chavirage. Des mâts plus courts permettent également de réduire la quantité de ballast et de stress sur le gréement nécessaire pour garder le bateau à la verticale. Généralement, le navire est plus sûr et moins sujets au faire chavirer que les sloops équivalents. Ce plan de voile permet également plus de flexibilité dans la navigation lors de la réduction de la voile en cas de fort vents latéraux. La grand-voile peut être ramené entièrement (ne nécessitant pas de prise de ris) et le reste du gréement sera capable de conduire le bateau. Le ketch est un exemple classique de petit cargo.

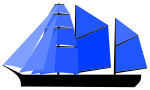

-

Plan de voile d'un Ketch

Plan de voile d'un Ketch -

Plan de voile d'un Ketch à double flèches

Plan de voile d'un Ketch à double flèches - Aquarius, ketch dessiné par Eugène Cornu

Goélette

Une goélette est un voilier possédant entre deux et sept mâts, apparu entre le XVIe et le XVIIe siècle et qui connut son apogée aux XVIIIe et XIXe siècles. Elle se caractérise par des voiles auriques (ou voile triangulaire) dans l'axe du navire, à la base de tous les mâts, surmonté ou non, d'une voile aurique (flèche) ou d'une voile carrée (hunier) et par un mât arrière (grand-mât) plus grand que le mât avant (mât de misaine), dans le cas d'un navire à deux mâts.

-

Plan de voile d'une Goélette

Plan de voile d'une Goélette -

L'Atalanta (de) est un exemple classique de goélette

L'Atalanta (de) est un exemple classique de goélette

Goélette à hunier

Une goélette à hunier(s) ou goélette carrée est une goélette dont la voile de misaine (aurique) est surmontée d'une ou plusieurs voiles carrées nommées huniers[5].

En anglais on parle de topsail schooner[6].Le grand-mât est gréé comme sur toute autre goélette (voir ci-dessus). Si le grand-mât porte également des voiles carrées, on parles de goélette à huniers double.

-

Plan de voile de goélette à deux huniers

Plan de voile de goélette à deux huniers -

La Recouvrance en 2008

La Recouvrance en 2008 -

Les sister-ships l'Étoile et la Belle Poule sont des goélettes à huniers

Les sister-ships l'Étoile et la Belle Poule sont des goélettes à huniers - La Recouvrance, exemple classique de goélette à huniers

Bélandre

Le bélandre est un navire à deux-mâts de navire, le mât de misaine porte uniquement des voiles carrées et le grand-mât portant une grand-voile latine avec les espars trapézoïdaux correspondants inclinés à environ 45°. Au-dessus, de la grand-voile, le grand-mât est gréé de voiles carrées, la plus basse souvent sécurisée de vergues. Le design du bélandre était très populaire autour de la Mer Méditerranée ainsi qu'en Nouvelle-Angleterre dans la première moitié du XVIIIe siècle, mais a été rapidement dépassé par de meilleurs navire. Il est considéré comme le précurseur du brick.

-

Plan de voile d'un bélandre

Plan de voile d'un bélandre -

Dessin d'une bélandre toutes voiles dehors

Brick

Les bricks comprennent trois classes de navires: le brick plein-mâts (souvent appelé simplement "brick"), brick goélette et la brigantine. Tous les bricks sont définis par le fait d'avoir leurs deux mâts totalement ou partiellement gréés de voiles carrées. Le mât de misaine est toujours entièrement gréé de voiles carrées; les variations dans les voiles du grand-mât définissent les différents sous-types [7] (La définition d'un brick, brigantine, etc. a été soumis à de nombreuses variations à travers les pays et l'histoire, avec beaucoup de croisement entre les classes).

-

Plan de voile d'un Brick

Plan de voile d'un Brick -

Le brick Lady Washington.

Le brick Lady Washington. -

Le brick tchèque La Grâce, modèle typique de navire du XVIIIe siècle

Le brick tchèque La Grâce, modèle typique de navire du XVIIIe siècle

Brick plein-mâts

Pour le brick plein-mâts, le mât de misaine et le grand-mât portent chacun trois vergues, toutes gréées de voiles carrées. En outre, le grand-mât a une petite voile aurique montée derrière le mat principal.

Brick goélette

Sur un "brick hermaphrodite", "demi-brick" ou "brick goélette ", le grand-mât ne porte aucune vergue. Il est constitué de deux longerons portant deux voiles à cornes : une corne de grand-voile et une corne de flèche, faisant du bateau une demi-goélette et demi-brick (d'où son nom). S'il porte également une ou plusieurs voile carrées sur son grand-mât, il est alors en général considéré comme un brigantin[8].

-

Plan de voile d'un brick-goélette.

Plan de voile d'un brick-goélette. - L'Asgard II en 2007.

-

Le brick-goélette américain Irving Johnson.

Le brick-goélette américain Irving Johnson. -

Le Soren Larsen en 2005.

Le Soren Larsen en 2005. -

Le Falado.

Le Falado.

Brigantin

Comme le brick hermaphrodite, le brigantin a un second mat principal, en vergue et sa grand-voile est aussi gréée à l'avant et à l'arrière. Cependant, au-dessus et au lieu de voiles à cornes, il porte deux, voire trois voiles carrées (le brick hermaphrodite conserve lui la corne de flèche), et ne porte pas de voile carrée sur la partie inférieure de son grand-mât (le brick plein-mât conserve une voile carrée gréée sur cette position rendant très difficile la distinction avec un brigantin quand situés à une distance importante).

-

Plan de voile de Brigantin.

Plan de voile de Brigantin. -

Le brigantin Eye of the Wind

Le brigantin Eye of the Wind -

Le Brigantin Experiment of Newburyport, construit à Amesbury en 1803.

Le Brigantin Experiment of Newburyport, construit à Amesbury en 1803.

Senau

Bien que similaire en apparence à la brigue ou brigantine, le senau est bien antérieur en conception et dérive des trois-mâts carré. Le mât de misaine et le grand-mât sont gréés de voiles carrées, mais les brigantines avant et arrière sont attachés à un mât de cape (ou dans les temps modernes, un câble d'acier) directement derrière le grand-mât. Utilisé autrefois dans le commerce ou la marine de guerre à voile[6] il atteint son age d'or au XVIIIe siècle.

-

Plan de voile d'un Senau ("Architectura Navalis Mercatoria", 1768, Druckplatte LXII). -

L’USS Niagara (au centre) en 1913, gréé en senau. -

Un senau de la Royal Navy en 1759 .

Trois-mâts barque

Un trois-mâts barque (barque en anglais) est un navire à voile de trois-mâts dont le mât de misaine (à l'avant) et le grand-mât (au centre) sont gréés en voiles carrées. Sur le mât d'artimon (à l'arrière), une brigantine à corne et un flèche sont gréées.

-

Plan de voile d'un trois mâts barque

Plan de voile d'un trois mâts barque -

Le Alexander von Humboldt

Le Alexander von Humboldt -

Le Mircea.

Le Mircea.

Barquentine ou Trois-mâts goélette

Un trois-mâts goélette (barquetine en anglais) est un voilier à trois mâts : le mât avant grée avec des voiles carrées et les deux mâts arrières en voiles auriques.

-

Plan de voile d'un trois-mâts goélette

Plan de voile d'un trois-mâts goélette -

Le Rnov Shabab Oman I sous voiles

Le Rnov Shabab Oman I sous voiles -

Le trois-mâts goélette polonais Iskra II.

Le trois-mâts goélette polonais Iskra II.

Polacre

Une polacre (polacre en anglais) est un ancien type de voilier méditerranéen de gréement variable[9] mélangeant phare carrés et mât à voiles triangulaires. Généralement à voiles carrées (et mât à pible)[10], certaines sont gréées en chébec, tandis que d'autres portaient des voiles auriques sur des antennes, très rarement des rames[10]. Elles sont équivalentes aux pinques à la différence que sur les pinques les voiles latines prédominent, alors que sur les polaires, on observe une forte proportion de voiles carrées.

-

Plan de voile de polacre mélangeant phare carrés et mât à voile latines

Plan de voile de polacre mélangeant phare carrés et mât à voile latines -

Polacre (Jean Joule, 1679) : voiles latines et carrées

Polacre (Jean Joule, 1679) : voiles latines et carrées -

Trois-mâts carré ou trois-mâts franc

Un trois-mâts carré (ou trois-mâts franc) est un navire à voile de trois-mâts dont tous les mâts sont gréés en voiles carrées. On dit aussi que ce type de voilier porte des « phares carrés », c'est-à-dire plusieurs étages de voiles carrées (cinq le plus souvent) sur ses trois mâts, une solution apparue avec l'augmentation de la taille des navires (et consécutivement de leurs mâts) afin que les voiles restent « cargables » (repliables) par un nombre acceptable de marins. Toutes les voiles sont enverguées et leur vergue est horizontale, retenue par le milieu (voile carrée). Le mât d’artimon à l’arrière conserve en plus une brigantine à corne.

-

Plan de voile d'un trois-mâts carré

Plan de voile d'un trois-mâts carré -

Le trois-mâts carré Christian Radich

Le trois-mâts carré Christian Radich - L'Hermione, réplique d'une frégate française des années 1780, lancée en 2014.

Mesures de plan de voiles

Chaque plan de voile a des dimensions maximales[11],[12]. Ces maxima sont pour les voilures les plus larges possibles et sont définis par une lettre d'abréviation.

- J : base du triangle avant mesuré le long du pont, de l'étai à l'avant du mât.

- I : hauteur, mesurée le long de l'avant du pont à la fixation de la drisse de foc.

- E : longueur du pied de la grand-voile le long du bôme.

- P : Hauteur du guindant de la grand-voile, mesurée le long de l'arrière du mât à partir du haut du bôme jusqu'au point le plus haut sur le mât ou la grand-voile peut être hissée.

- Ey : même que E mais sur la bôme secondaire (pour un Ketch ou Yawl).

- Py : même que P mais sur le mât secondaire.

Notes et références

- ↑ « Apprendre les parties d’un voilier », Sailing Stream, (lire en ligne)

- ↑ Henry Coleman Folkard, Sailing Boats from Around the World : The Classic 1906 Treatise, Courier Corporation, coll. « Dover Maritime », , 576 p. (ISBN 978-0-486-31134-0, lire en ligne)

- ↑ Guide des termes de marines (Le Chasse Marée, 1997), page 114

- ↑ Guide des gréement (Le Chasse Marée, 2000), page 106

- ↑ Guide des termes de marines (Chasse Marée, 1997), p. 116

- ↑ a et b Informations issue de la page wikipédia en anglais

- ↑ John Robinson et George Francis Dow, The Sailing Ships of New England, 1607-1907, Marine Research Society, , 28–30 p. (lire en ligne)

- ↑ John Harper, Ghostly Tales on Land and Sea, F+W Media, (ISBN 978-1-4463-5004-1, lire en ligne), p. 57

- ↑ « CNRTL (Polacre) »

- ↑ a et b Dictionnaire de la marine à voiles (Pâris et De Bonnefoux, réédition de 1999), page 518

- ↑ « Sail Measurement Assistance », sur www.SecondWindSails.com (consulté le )

- ↑ « hoodsailmakers.com », sur www.HoodSailMakers.com (consulté le )

Voir aussi

v · m Architecture d'un grand voilier | |

|---|---|

| Structure et superstructure |

|

| Espars, gréement dormant |

|

| Voilure |

|

| Gréement courant | |

| Accastillage |

|

| Autres |

|

| Voir aussi |

|

Portail de la voile

Portail de la voile