Maquis du Grésivaudan

Cet article est une ébauche concernant l’Isère et la Seconde Guerre mondiale.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion.

| Date | 1942-1944 |

|---|---|

| Lieu | Grésivaudan, Isère, France |

| Issue | Victoire de la Résistance (« FFI ») |

FFI FFI

|  Reich allemand Reich allemand État français État français |

Alphonse Manhaudier Alphonse Manhaudier Albert Reynier Albert Reynier Georges Durand (résistant) Georges Durand (résistant) |  Karl Pflaum Karl Pflaum |

Quelques centaines d'hommes et femmes |  La 157e division d'infanterie, basée à Grenoble |

Seconde Guerre mondiale

modifier

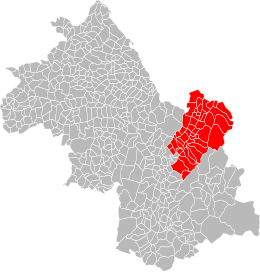

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les maquis du Grésivaudan furent un important groupement au sein de la Résistance française. Son tracé suivait principalement la vallée de l'Isère, depuis la frontière savoyarde jusqu'à son arrivée à Grenoble et concernait également la vallée de Vaulnaveys, en passant par Saint-Martin-d'Uriage et Chamrousse.

Situation et importance des maquis

Organisation

Pour aborder le sujet de la Résistance en Grésivaudan, il faut en effet parler des maquis du Grésivaudan. Car, de fin 1942 à fin 1944, on compte près de vingt groupes (bataillons) maquisards en Grésivaudan, depuis les pentes pré-savoyardes de Chartreuse (Barraux, Le Touvet, Crolles) et de Belledonne (Allevard, Goncelin, Theys), jusqu'au sommet de Chamrousse et aux limites de la ville de Grenoble (Corenc, La Tronche, Gières).

Les commandants successifs de ce maquis disparate sont: Alphonse Manhaudier (1943), Georges Durand (1943)[1] et Albert Reynier (à partir de début 1944)[2].

Il faut ajouter à cette organisation deux « groupes francs » (GF) coordonnés (dirigés) par Louis Nal: les GF « Henry » et « Petit-Louis », commandés sur le terrain respectivement par Henri Segal et Louis Clavel[2]. Segal remplaça Marius Didier-Roudon après son arrestation à Villard-Bonnot, le 23 mars 1944.

Une autre compagnie, nommée « Dax », est placée sous les ordres directs de Louis NAL en juin 1944. Sur le plateau des Petites Roches, René Amblard, (alias « Daniel ») est à la tête de ce « groupe franc » placé sous la responsabilité de Jean Berfini (alias « Dax »).

Les débuts

Dès 1942, Jack Quillet créera le premier maquis dans le Grésivaudan[2]. Alphonse Manhaudier constituera, en accord avec Quillet, la structure de ce qui sera pendant plus de deux ans le « Secteur VI Belledonne-Grésivaudan » de la Résistance en Isère, avec les maquisards, les réfractaires au STO et des réfugiés de la zone occupée.

Par ailleurs, Georges Durand, dit « Doris » organise aussi, dès la fin de 1942, le « Secteur II/Chartreuse »[1] aux côtés de son camarade Jean Berfini[3]. Il est en lien avec Gaston Valois[1].

1943

Début 1943, Alphonse Manhaudier (noms de code « Martigues », puis « Évreux ») a pour mission de mettre en place des maquis autour de Grenoble. Il contacte tout d'abord l’abbé Joseph Perrin (alias « Stratus » ou « Paradis ») en Oisans et créé avec lui le premier maquis de l’Oisans.

Avec la mise en place du Service du Travail Obligatoire (octobre 1942), des réfractaires au STO apparaissent dans toutes les régions. Georges Durand est notamment en contact avec Djaafar Khemdoudi, de Lyon, qui parvient à dissimuler des réfractaires et les lui envoyer[4].

Manhaudier voit alors le nombre de ses recrues augmenter drastiquement et il installe d’autres maquis : dans le Bas-Grésivaudan, du côté de Poliénas et La Rivière, en Chartreuse, vers Saint-Bernard et Saint-Hilaire du Touvet et à proximité du barrage du Chambon. Quatre de ces maquis deviennent des écoles de cadres, placées sous les ordres de Pierre Bardet, (« Vexane », spécialiste des renseignements du maquis).

En août 1943, Gaston Valois, alias « Kléber » (des Mouvements Unis de la Résistance - MUR), confie l’Intendance de ces maquis disparates à Alphonse Manhaudier.

À partir de là, des réseaux de stockage et de distribution des produits se mettent en place. Pour mener à bien sa mission, « Evreux » (Manhaudier) s’appuie sur les groupes francs qui assurent l’approvisionnement en tickets (permettant de se procurer du carburant), en matériel et en nourriture, et sur l’aide de Pierre Benielli, responsable du « Noyautage des Administrations Publiques » (NAP)[2].

Reconnaissance

L'Association Nationale des Anciens des Maquis du Grésivaudan fut créée dès novembre 1944, quelques semaines après la Libération de la vallée. Elle se trouve à la Résidence Préverger, à La Pierre[5]. En 2019, elle comptait toujours plus de 100 membres, pour la plupart des descendants des maquisards du Grésivaudan.

Le , un square en l'honneur de Georges Durand et de son épouse, Ginette, est inauguré à Voreppe[6].

Lieux de mémoire

De nombreux lieux de mémoires, éparses, existent au sujet des maquis du Grésivaudan.

Néanmoins une Maison des Maquis du Grésivaudan a été créée au Touvet, rue de la Montagne[7].

- Médaillon-mémorial à Albert Reynier, rue Jules Horowitch sur le polygone scientifique de Grenoble

-

Mémorial au Docteur Michallon, médecin dans un maquis du Grésivaudan, Grenoble (offert par la Royal Air Force)

Mémorial au Docteur Michallon, médecin dans un maquis du Grésivaudan, Grenoble (offert par la Royal Air Force) -

Plaque du maquis de Villard-Bonnot

Plaque du maquis de Villard-Bonnot -

Monument au Maquis de Gières, route des Maquis

Monument au Maquis de Gières, route des Maquis -

Plaque à la mémoire de Ernest Loth, au Fort Barraux, Barraux

Plaque à la mémoire de Ernest Loth, au Fort Barraux, Barraux -

Tombes de maquisards au cimetière de Domène

Tombes de maquisards au cimetière de Domène -

« Carré des Résistants » au cimetière de Domène

« Carré des Résistants » au cimetière de Domène

Musées et expositions

Notes et références

- ↑ a b et c Julien Guillon, « Dessiner le territoire de la Résistance : Essai sur la dissidence en Isère (1934-1944) », Université Jean Monnet - Saint-Etienne, Université Jean Monnet - Saint-Etienne, , p. 209 (lire en ligne, consulté le )

- ↑ a b c et d « Les Maquis du Grésivaudan », sur weonea.com (consulté le ).

- ↑ « m_chappays », sur sf.38340.free.fr (consulté le )

- ↑ J. Khemdoudi, English: Certificate of membership in the resistance of Djaafar Khemdoudi, (lire en ligne)

- ↑ « Commune de Froges », sur villedefroges.fr (consulté le ).

- ↑ « Voreppe. Le parcours de résistants de Ginette et Georges Durand », sur www.ledauphine.com (consulté le )

- ↑ « Maison des Maquis du Grésivaudan », sur Isère Tourisme, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère

- Liste des opérations lors de la Seconde Guerre mondiale

- Maquis (résistance)

- École des cadres d'Uriage

Bibliographie

- La Libération entre Alpes et Rhône, Olivier Cogne, Éditions le Dauphiné libéré, Grenoble, 2014 (ISBN 978-2-8110-0045-5)

- Stéphane Simmonet, Maquis et maquisards. La Résistance en armes (1942-1944), éd. Belin, 2015.

Liens externes

- Page de Claude Molly-Mitton Une histoire du maquis du Grésivaudan (Isère), 1944 "L'attaque de l'aiguille rouge", racontée par mon père

Portail de la Seconde Guerre mondiale

Portail de la Seconde Guerre mondiale  Portail de la Résistance française

Portail de la Résistance française  Portail de l’Isère

Portail de l’Isère  Portail Grenoble Métropole

Portail Grenoble Métropole